Una nueva colaboración con Aceprensa.

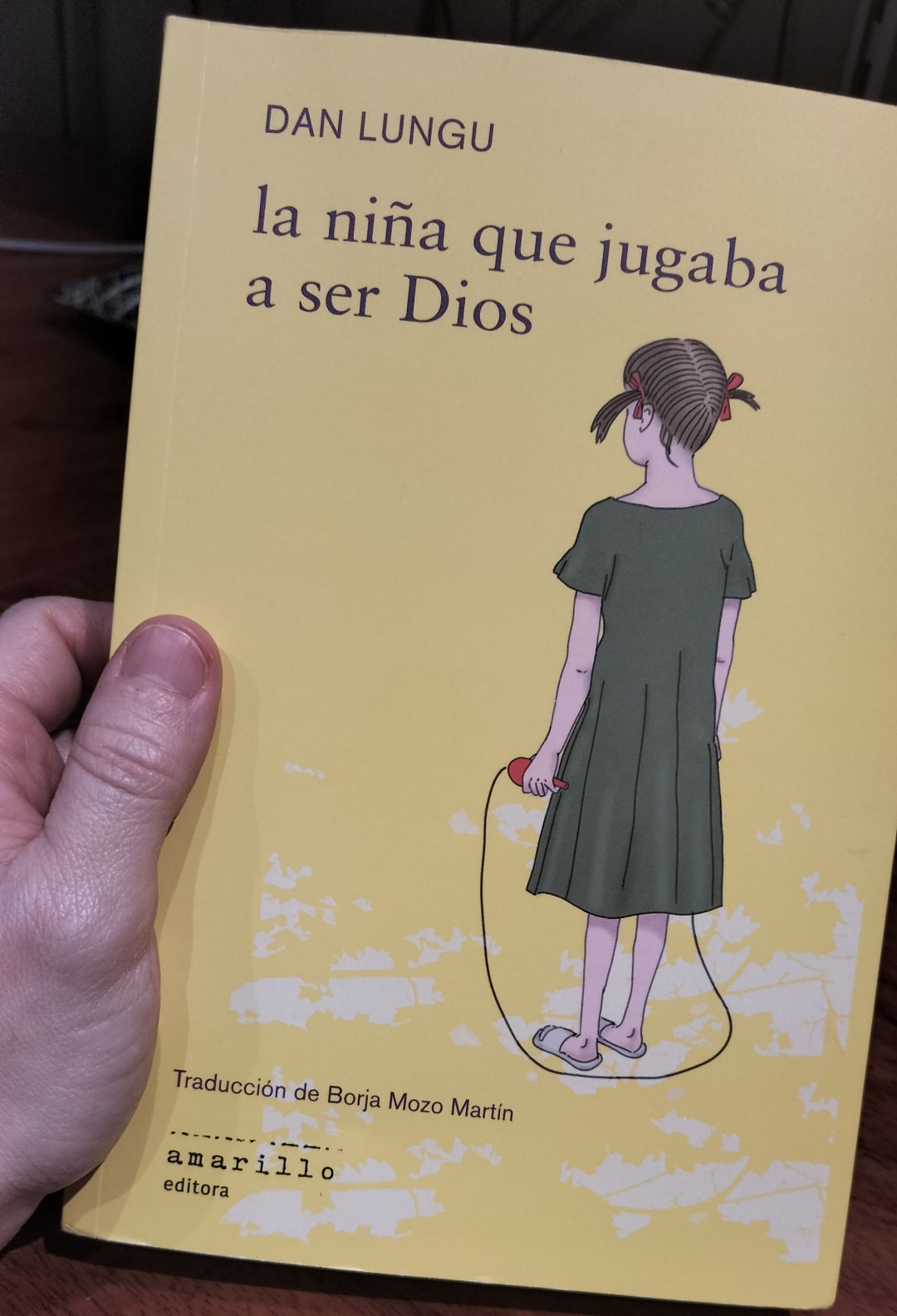

Se entremezcla la ingenuidad de una niña que sólo desea volver a ver a su madre. Ésta se ha marchado a Italia para encontrar trabajo y conseguir algo de dinero.

Cuando se hartó de repartir órdenes, se percató de que tenía las piernas dormidas. Se recostó de espaldas y fue rodando hacia el interior de la azotea hasta llegar al cartón, se dio la vuelta y por fin consiguió colocarse bocarriba. Mirar el cielo era el más peligroso de sus juegos secretos, pero le resultaba imposible renunciar a él. Y mirarlo desde lo alto de un bloque no tenía parangón: ni desde el jardín ni desde la rama de un árbol, ni siquiera desde el tejado de la leñera se veía tan despejado y sin límites. El peligro residía en que siempre olvidaba que tenía una abuela y debía regresar a casa, donde la esperaba la consiguiente ración de azotes. O peor aún: en que por mucho que fantaseara con historias de nubes o dejara simplemente volar su imaginación, siempre acababa acordándose de su nota en caligrafía y de todo lo demás.

Sin embargo, la espera se alarga… Y a la niña se le comienzan a desdibujar las facciones de su madre, su voz, su olor…

De su madre solo le quedaba la voz. Sus manos se habían esfumado. El frufrú de su vestido y el siseo del peine al pasar por su pelo frente al espejo habían enmudecido. Tampoco olía ya a nada, ni a perfume ni a buñuelos ni a pintaúñas. A nada de nada. Parecía que se la había tragado la tierra y solo permanecía su cara reflejada en una foto-grafía, aunque sus rasgos habían empezado a borrarse de tanto acariciarla. A veces soñaba que su rostro era un óvalo vacío, blanco, y ella escribía en el centro con letra muy elegante, la más elegante del mundo mundial: mamá.